魏晋人物品藻活动从实用到审美的评价转变

在迫切希望得到社会承认这一点上,魏晋文人并不亚于东汉人,甚至有过之而无不及。比如东晋温峤自认为在过江大族中,是第一流人品,但舆论却认为他是第二流中的高者。一次在名流们谈论第一流人物快要结束时,温峤竟骤然失色(《世说新语·品藻》)。还有一次,桓温问刘惔:“听说会稽王司马昱的谈话(指清谈)很有长进,是真的吗?”刘惔说:“是很有长进,不过他仍然是二流中人。”桓温问:“那么谁是第一流呢?”答道:“正是我辈耳!”(同上)当晋简文帝问殷浩比裴如何时,回答是:“故当胜耳!”(同上)当时社会舆论对殷浩和桓温的评价差不多,认为二人齐名。但他们二人却互不服气,桓温问殷浩:“卿何如我?”回答是:“我与我周旋久,宁作我。”(同上)而桓温又对别人说:“少时与渊源(殷浩字)共骑竹马,我弃去,己辄取之,故当出我下。”(同上)

可是,并不能因此而认为东汉和魏晋的人物品藻中人们的希冀和追求完全可以同日而语。从上面几个故事中,我们可以明显地感受到一种强烈的自我肯定和自我表现欲,这与东汉人的虚假做作和欺世盗名是大相径庭的。而社会政治文化背景的不同,又是产生并影响不同时期人物品藻精神差异的根本原因。

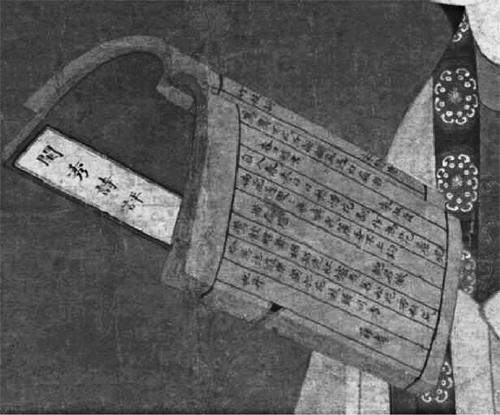

经过汉末的动乱,人口流离严重,原先的州郡“察举”或“清议”程序和机构也随之破坏,难以承担以往品评推荐人才的工作。至曹氏统一北方后,其任人方式便改用“九品中正制”。“州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有鉴识(识鉴)者为之,区别人物,第其高下”(《通典·选举典》)。这种方法在形式上官办与乡里评议相结合,但在评选原则上却已经发生质的变化。东汉人物品评受时代思想的约束,其首要标准是德行。而“九品中正制”的推行,却完全体现了曹操“唯才是举”的思想。这种思想,对汉代以德之共性为美,束缚个性的思想是一个大胆的冲击。而对“才”的强调,实质上是对人的个性的尊重和承认,它为人们在思想上尊重个性开启了大门。集中体现曹操这一思想的理论著作是刘劭的《人物志》,他认为:“夫圣贤之所美,莫美于聪明”,“智者,德之帅也”(《人物志·八观》)。其基本思想就是从儒家对“德”的强调,转向对“智”的青睐。由此出发,刘劭注意对个体的气质、心理、个性及其外在表现,以及它们与社会需要的关系等,都进行深入细致的探索。这些不仅是汉末以来人们品藻风尚的理论总结,也为魏晋人物品藻的审美化,作了价值标准和方法论上的充分准备。

魏晋时期的很多人物品藻实际上是刘邵所归纳总结的品藻方法与途径的具体运用。如根据外形来评价人物的方法,虽然脱胎于相术,但这时的人物品评更加注意人物的外形所显示的内在精神。刘劭认为:“征神见貌,则情发于目。”又说:“能知精神,则穷理尽性。”(《人物志·九征》)刘劭用五行说中的金、土、水、木、火与人体的骨、筋、气、肌、血相比附,并又区分出仪、容、声、色、神等五个方面,最后提出包括神、精、筋、骨、气、色、仪、容、言在内的所谓“九征”。也就是要运用这些理论去进行人物品评。如《世说新语·容止》载:“刘伶身长六尺,貌甚丑悴,而悠悠忽忽,土木形骸。”《嵇康别传》也说嵇康“长七尺八寸,伟容色,土木形骸,不加饰厉,而龙章凤姿,天质自然”(《世说新语·容止》刘孝标注引)。这就是说,刘伶和嵇康的体质是以土气和木气为主。而当时任嘏在《道论》中认为,木气之人勇敢,土气之人智慧而宽容(《太平御览》卷三百六十引)。二者的结合,就是在二人的体态中,表现出一种既有对自我命运的主宰和自信,又不过于外露的含蓄之美。所以人们认为刘伶“悠悠忽忽”,嵇康则被目为“傀俄若玉山之将崩”(《世说新语·容止》)。又如刘惔从仪表入手,看出孙权、司马懿和桓温三位开创帝业的英雄人物在容貌上的相似之处:鬓毛像刺猬皮,眉毛像紫石棱,体态魁伟(《世说新语·容止》)。潘滔在王敦年少时便从他目如马蜂、音如豺狼中看出其野心家的本质(《世说新语·识鉴》)。王浑的妻子钟夫人在为女儿择婿时,从形体和骨相中,看出此人虽有才干,但寿命不长,故不能嫁女(《世说新语·贤媛》),都是这种方法的具体运用。

另一种方法是通过交谈来认识和评价人物。刘劭认为,依言知人也是人物品藻的重要途径,他说:“夫国体之人,兼有三材,故谈不三日,不足以尽之。一以论道德,二以论法制,三以论策术。然后乃能竭其所长,而举之不疑。”(《人物志·接识》)在玄学兴起、清谈盛行的年代,一个人的言语谈锋就显得更为重要了。一次,王衍问阮修孔子重名教和老庄崇尚自然的思想的异同何在,阮修用三个字回答:“将无同。”王衍很喜欢这种玄妙的应对,立刻辟阮修为掾(幕僚)。社会舆论称阮修为“三语掾”(《世说新语·文学》)。当庾亮问孙齐庄的名字含义,为什么“不慕仲尼而慕庄周时”,孙齐庄答道:“圣人生知,故难企慕。”受到庾亮的特别喜爱(《世说新语·言语》)。至于《世说新语·文学》所记吴人张凭访刘惔时,先受冷遇,继以清谈获重誉,不仅使刘惔、王濛等清谈大家震惊,而且连晋简文帝经过亲自谈话后,也称之“勃窣为理窟”,且用为太常博士的故事,尤能说明依言知人,因言获显的情况。

还有一种途径是根据人物行为本身去考察或评价人物。由于汉末以来名实不符、欺世盗名的伪名士大有人在,玄学家们都注意到名实,以名实相符来评价人物。刘劭有感于相人之难,言语形容均有伪似,故提出必检之行为,他说:“故必待居止,然后识之。故居视其所安,达視其所举,富视其所与,穷视其所为,贫视其所取,然后乃能知贤否。此又已试,非始相也。”(《人物志·八观》)华歆与王朗的名声本来差不多,一次他们一同乘船避难,有一人想搭船,华歆面有难色。王朗不假思索地说:“还有地方,为什么不行呢?”就带上了这个人。后来强盗追得越来越近,王朗便想以抛弃他人的办法来使船加快速度。华歆却表示,自己开始犹豫,正是为此,现在既然已经带上人家,就不应抛弃人家。于是继续一同逃难。社会上便以此确定二人的优劣(《世说新语·德行》)。另如华歆与管宁在锄菜和读书时逢乘轩者的不同表现(同上),桓温欲诛谢安、王坦之时二人的截然不同神态(《世说新语·雅量》),都表现出人们如何根据人物行为本身进行品评。这样的方式所得出的结论,是令人信服的。

不过,魏晋人物品藻活动中人们的最精彩的表现,还是它的把人物品藻由社会的实际政治需要转入一种审美的活动,从而体现鲜明的时代色彩。

汉末以降,社会统治阶级及其集团间力量对比发生变化。中央政府的集权力量大大削弱,曹魏政权在政治、经济上不得不依靠门阀士族的支持。因为分散的、地区性的士族地主庄园经济,是当时社会上举足轻重的力量。因此,魏初推行的九品中正制,很快被门阀士族阶层所把持和垄断。《晋书·刘毅传》所说“上品无寒门,下品无势族”的状况,说明当时大族已经牢牢操纵了人物品评和官吏任用的大权。在这种情况下,九品中正制不过是门阀士族结党营私的美丽装饰和例行程序,而人物品藻也就失去了它对社会政治生活所具有的重大意义。这一变化,迫使人们把对人物品藻的目光由实用功利转向包含在政治品藻中的对人物的个性、智慧、才能的高度重视和观察批评,从而使魏晋两代的人物品藻,更多地带有超功利的审美色彩。从郭泰开始,东汉人物品藻已经注意到人的才能与品德,并形成一股追求与众不同的“异操”的时髦潮流(参《汤用彤学术论文集·魏晋玄学论稿》)。这些本可以直接演变为注重个性的审美品藻,但遗憾的是,这种对才能与异操的追求仍然是为了接受统治者的选择,没有也不可能甩开奴役自己的绳索。而相比之下,魏晋人的人物品藻则显得潇洒和自由,使人们在对自身的审美中得到超脱的愉悦。

个性的才情之美

东汉“清议”前后对人物的品评是重德行的政治性人物品藻,汉末魏初在曹操“唯才是举”原则指导下的九品中正制是重政治之才的人物品藻,正始以后的人物品藻则把与人的主体个性及其相关的情感和才能放在首位,并且十分注意从美的观念出发,对人的个性、情感和才能加以品评。对个性和自我的强调,使人们的人生价值观念发生了根本性的变化。汉代把个性从属以至牺牲于名教的传统观念已经为士人所不齿。王坦之与支遁的关系不好,王攻击支遁只会耍嘴皮子,没有真本事。支遁反驳道:“难道穿着布单衣,戴上油腻帽子、夹着一本《左传》,跟在郑玄车后,这才算有本事吗?这种垃圾袋(尘垢囊)我才不稀罕呢!”(《世说新语·轻诋》)在儒家一统天下的汉代,无论是道德观念和政治制度,都要求人们服从社会,听任其安排。作为文化士人,就要皓首穷经,不仅学术思想不能有异端奇想,连自己的生命本身,也必须奉献给奴役自己的社会。一代儒学大师郑玄,便是这种人格的规范。然而到了魏晋,追随郑玄的人竟被骂作“尘垢囊”,那么郑玄这种人格规范及其所代表的汉代士人的人生价值观念,自然也就完全倒塌,分文不值了。取而代之的,便是充分体现人物个性的才能和情感。

《世说新语·赏誉》中记述了一个风恬月朗的美好夜晚,许询在晋简文帝府中大逞才学,以清婉之辞,作襟怀之咏,竟使简文帝“尤相咨磋。不觉造膝,共叉手语,达于将旦”,既而又发出“玄度才情,故未易多有许”的赞叹。可见重“高情”和爱“才藻”,是魏晋人在人物品藻中追求个性的重要表现。汉代礼法统治束缚人的思想和个性,扼杀人的真挚情感,把人变成虚伪矫情的玩偶。魏晋人的“高情”,说明了这种取向的更新。尽管这种才情中也还包含着伦理和道德之情,但主要还是对发自内心的真挚情感的追求。荀粲与妻子感情至深,一次冬天,妻子发烧,荀粲便到院中冻冷自己的身子,回来用身体给妻子降温。妻子死后,荀粲也很快就死了,因此而遭到舆论的讥讽(《世说新语·惑溺》)。当时的医学,决不至于没有治疗发烧的办法。荀粲采用这种近于原始的治疗方法,完全是出于对妻子的休戚与共的深挚痴情;从这位为情而死的情种身上,我们似乎看到了李贽追崇的“童心”和杜丽娘为情而死的先兆。晋人认为“情之所钟,正在我辈”(《世说新语·伤逝》),就是不同流俗,尽其所哀,尽其所乐。庾亮死,何扬州临葬云:“埋玉树著土中,使人情何能已已!”(同上)伤逝中渗透着对美的破灭的哀惋和热爱。桓伊每当听到清歌,便陶醉其中,连叹“奈何”。谢安听说后便评论道:“子野(桓伊字)可谓一往有深情。”(《世说新语·任诞》)王濛登上茅山,大声恸哭道:“琅琊王伯舆(濛字),终当为情死。”(同上)则向人们展示了他们的深挚之情。

宗白华说:“深于情者,不仅对宇宙人生体会到至深的无名的哀感,扩而充之,可以成为耶稣、释迦的悲天悯人;就是快乐的体验也是深入肺腑,惊心动魄;浅俗薄情的人,不仅不能深哀,且不知所谓真乐。”(宗白华《美学散步·论〈世说新语〉和晋人的美》)这话说得畅快,而晋人则是做得畅快:“羲之既去官,与东土人士尽山水之游,弋钓为娱。……穷诸名山,泛沧海,叹曰:‘我卒当以乐死。”(《晋书·王羲之传》)喜怒哀乐本是人类的专利,但汉代礼法却把它封闭、窒息起来。晋人返璞归真,痛快做人,不啻是对人性异化的反拨,也不枉为人一世。

晋人所崇尚的“才藻”,也包含着曹操所要求的政治之才,但更重要的,却是能够充分表现人的真情实感的文学艺术和日常琐事中所表现出来的种种智慧才能。《世说新语·豪爽》记载:“桓宣武平蜀,集参僚置酒于李势殿,巴蜀搢绅,莫不来萃。桓既素有雄情爽气,加尔日音调英发,叙古今成败由人,存亡系才。其状磊落,一坐叹赏。”桓温所谈论的“古今成败由人,存亡系才”的内容,即与政治军事相关,但最后的落点在“人”“才”二字,本身已经说明对人之才能的注重。况且人们所感兴趣的,主要还在于桓温那磊落之状,雄情爽气,以致使“一座叹赏”。很显然,这里美的取向更胜于实用的政治评论。

玄味的气质之美

由个性、情感、才藻所构成的气质,便是当时人物品藻的重要审美标准。而他们所崇尚的,就是与玄学的人生态度相关的“玄味”的气质。孙绰曾在为王濛所作诔文中说:“余与夫子交非势利,心犹澄水,同此玄味。”(《世说新语·轻诋》)对于“玄味”的含义,孙绰本人有过解释。一次,晋简文帝让他对刘惔、王濛、桓温、谢尚、阮裕、袁乔等大名土进行品藻,然后问他自谓如何,孙绰的回答是,在才能和審时度势方面,自己可能不如那些人,“然以不才,时复托怀玄胜,远咏老庄,萧条高寄,不与时务经怀,自谓此心无所与让也”(《世说新语·品藻》)。作为一代名流,人们既然能“爱孙才藻而无取于许”,说明孙绰并非没有才能,审时度势在当时又是过时的货色。孙绰放弃人们所推重自己的才能而以“托怀玄胜”自许,说明他对以玄味为基调的人格气质的高度重视,也是这种时代风尚的具体表现。这种人格气质,实质上是老庄所提倡的超功利的审美人生态度的表现,它体现了追求个体精神自由的审美性质。其具体表现,即是魏晋文人在放达和闲逸生活中所表现出来的洒脱飘逸的气韵风度。这是人物品藻中的一条重要审美标准。谢安于风起浪涌、众人噪动时的悠然自得,在桓温所设鸿门宴上的镇定自若,当得到淝水之战捷报时的不动声色(《世说新语·雅量》),都表现出这样的玄味气质。

从魏晋文人在人物品藻中的所作所为可以发现,魏晋人物品藻是历史上人类对自身的一次比較充分和彻底的认识、分析和反省,也是一次抛开封建社会桎梏的自由行为。它在这些方面所产生和将要产生的影响,是无论怎样估计都不会过分的。东汉的人物品藻本来已经在与宦官的斗争中发挥了重大作用,并在求名与修异操的行为中已经隐含着个性与自由的因素,但因为他们没有最终摆脱社会功利的诱惑,才使这种很有希望的努力半途而废。当然,门阀大族的经济、政治实力由东汉的形成到魏晋的强盛,也是这种对比的内在决定因素,从这里也可以看到,在封建社会中,没有经济、政治上的实力,没有与封建统治者的控制的彻底决裂,就没有封建社会知识分子真正的自我意识和精神自由。

除此之外,魏晋人物品藻注重对人的审美评价,这对中国历史上的审美观念和审美鉴赏所产生的刺激和影响,也是至关重要的。宗白华先生说:“中国美学竟是出发于‘人物品藻之美学。美的概念、范畴、形容词,发源于人格美的评赏。”(宗白华《美学散步·论〈世说新语〉和晋人的美》)这虽然为人物品藻的始作俑者所始料未及,但这在中国美学史上的重要作用,却足以使他仍暗自庆幸(参李泽厚、刘纲纪主编《中国美学史》第二章)。

(作者单位:南开大学文学院)

上一篇:始知江月即吾心

下一篇:漫谈《乾嘉诗坛点将录》

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com

宁稼雨 已更新 18 篇文章

- 《古典文学知识》2022年1期解读魏晋名士服药(下):服药活动的精神和社会功效

- 《古典文学知识》2021年6期解读魏晋名士服药(上):寒食散及其实际功用

- 《古典文学知识》2021年5期解读魏晋名士饮酒(4):从兴亡之兆到慢形之具

- 《古典文学知识》2021年4期解读魏晋名士饮酒(三):从治病养生到及时行乐

- 《古典文学知识》2021年3期解读魏晋名士饮酒(二):从礼制的附庸到礼教的叛逆

- 《古典文学知识》2021年1期解读魏晋名士饮酒(一):从崇拜神灵到个体逍遥

- 《古典文学知识》2020年6期魏晋人物品藻活动从实用到审美的评价转变

- 《古典文学知识》2020年5期汉代以来人物品藻风气的影响与盛行

- 《古典文学知识》2020年4期魏晋时期江南一带对中原文化其他方面的趋从与跟进

- 《古典文学知识》2020年3期魏晋时期南北政治格局变迁对学术文化的影响

分类排行

推荐阅读